Marian Geraldine Maglioni Sánchez es venezolana y curiosa, una flaca de pelo largo que ríe con timidez. Llegó a Colombia en enero del 2018 junto a sus tres hijos: Yérika, de tres años; Julieth, de siete; y el mayor, Byron, de nueve. Ella tiene 31. Actualmente viven todos en un asentamiento en Cúcuta donde los alambres de púas besan el polvo que se levanta a diario desde sus calles de tierra. Aquí las viviendas son de ladrillo crudo y techos de zinc, también de madera y de lonas gruesas que se amarran a unas estacas por donde el viento entra duro en las noches.

En la boca del caserío hay un salón comunal; más adelante, un terreno irregular que hace las veces de cancha de fútbol para que jueguen los niños. Se estima que en este sector conviven unas 850 familias, aunque en los últimos meses esta cifra ha aumentado con la llegada de venezolanos. En ese mismo periodo ha habido también desalojos impulsados por las autoridades locales. Levantar la vista desde lo alto de esta invasión es corroborar que la mayoría sobrevive con muy poco, y muchos lo hacen con miedo a perder aquello que no les sobra.

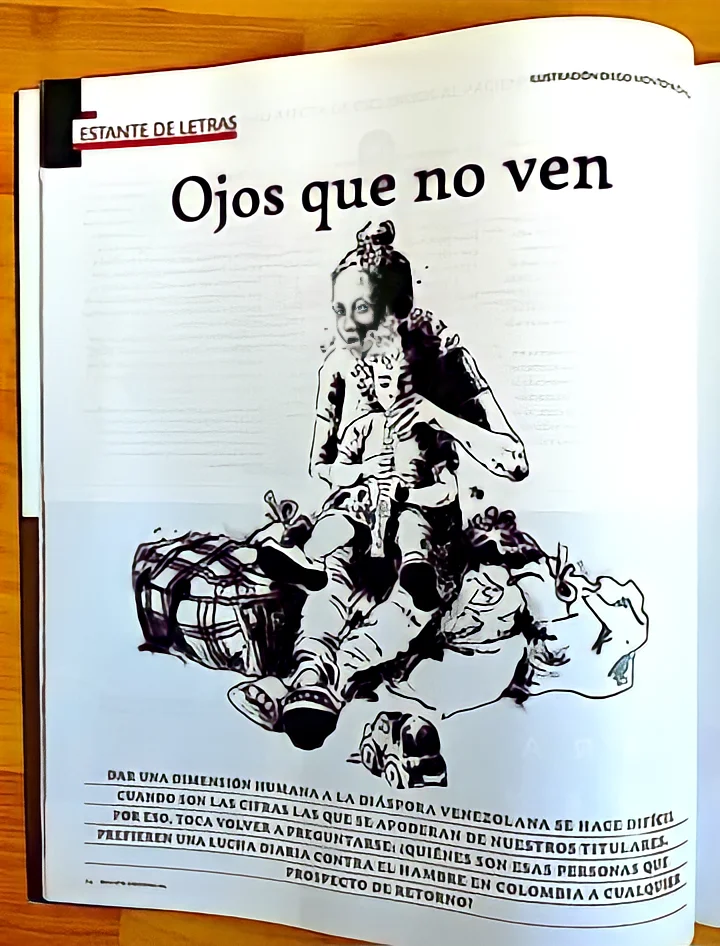

Es lo que hago —observar— mientras converso con Marian Geraldine, quien me revela que finalmente tomó la decisión no solo de emigrar, sino de hacerlo con quien fuera su amor secreto durante años: su novia. Es lesbiana, dice, aunque le cuesta usar el término por vergüenza. Ríe otra vez y se tapa la cara antes de romper a llorar porque su madre sigue en Venezuela, enferma, y hace meses que no sabe de ella. Me aclara que allí, en esa casucha de unos seis metros cuadrados que tenemos enfrente y se sostiene con dificultad, duermen doce personas: ella, sus tres hijos, su novia y otros siete, además de unos perritos de la calle.

Mientras charlamos llega Walter, un vecino de la zona, moreno, joven y fibroso. También venezolano. Viste shorts y camiseta. Cuenta que su hija pequeña tiene hambre y le pide a Marian Geraldine que lo “salve” con algo: “lo que sea”. Le promete que le pagará esa misma semana con un trabajito que está esperando. “La calle sigue dura, mano”, dice. Y allá va ella, rumbo a su casita, de donde sale con un paquete a medio abrir de media libra de espaguetis. Él se levanta el short por un costado en un movimiento rápido y guarda el paquete allí, como si fuera un arma. Da las gracias varias veces y se gira, pero Marian Geraldine lo ataja: “¿Con qué se lo vas a dar?”, le pregunta. Walter responde que en su casa queda algo de mantequilla. Ella le pide que espere y vuelve a entrar y salir para obsequiarle una lata pequeña de sardinas. Allí, donde hay tan poco que parece que no hay nada, siempre hay algo. Se llama solidaridad.

Walter se va y Geraldine me mira con una sonrisa: “Me da cosa, su niña es muy chiquita”.

Decir que no hay televisión es una estupidez porque en este sector no hay siquiera tomas de alumbrado público. Tampoco agua directa; la que tienen la recogen cuando llueve, que no es tan seguido. Viven como si fuera el siglo XIX y lo hacen más en la calle. Reciben colaboraciones de fundaciones locales. Advierten la xenofobia: la novia de Marian Geraldine, una chica guapa, de mirada transparente, trabaja lavando parabrisas en las vías de la ciudad y dice que a ella la desprecian no solo por ser venezolana, sino por ser lesbiana y porque parece un hombre con su cabeza al rape: “Es un dos en uno —comenta—. Se meten conmigo y me amenazan con que me van a violar para que sepa lo que es bueno”.

Las veces que visité a compatriotas venezolanos en condiciones de extrema pobreza en Colombia, migrantes de corta data, en su mayoría madres, les pregunté si tomando en cuenta sus realidades no les parecía mejor volver a sus lugares de origen. Eso hice con Marian Geraldine, su novia, sus familiares y amigos que conocí aquella tarde. Todos dijeron lo mismo que me han respondido siempre: no. Prefieren estar donde están. Todos repiten que en Colombia, con lo que pueden ganar en un día, por lo menos comen sus hijos. Mal, pero comen. En Venezuela no era posible ni trabajando dos semanas o un mes.

Por supuesto, ellos no son minoría. Como migrantes han cambiado la vida de Cúcuta. Como migrantes han cambiado la vida de Colombia. Como migrantes han cambiado la vida de buena parte del continente americano. Las cifras más recientes, avaladas por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), revelan que hay más de 4.3 millones de migrantes venezolanos, entre los cuales existe un alto porcentaje con carácter de refugiados. Eso es más que la población total de países como Panamá o Uruguay, según los datos del Banco Mundial.

Migración Colombia estima que hay cerca de 1.4 millones de venezolanos en este país, y a eso hay que sumar más de cuatrocientos mil colombianos retornados desde Venezuela. La situación es más que dramática y el impacto visible, para bien y para mal. De allí que varios Estados del continente hayan evaluado y cambiado sus políticas migratorias con respecto a los venezolanos.

A pesar de lo anterior, en una entrevista con el expresidente de Ecuador, Rafael Correa, auspiciada por la cadena Rusia Today, Nicolás Maduro, el actual líder de la dictadura bolivariana, dijo que solamente han salido de su país entre 300.000 y 700.000 mil personas.

Marian Geraldine no ve a Maduro porque no tiene televisión. Maduro no ve a Marian Geraldine porque no quiere.

Esta realidad es la que ha movido a los países miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA), encabezados por Luis Almagro, y del Grupo de Lima, siempre apoyados por la Administración del Gobierno de Estados Unidos, a buscar mecanismos políticos y diplomáticos que logren socavar el poder de Maduro y su cúpula cívicomilitar. Lo hacen aprovechando el impulso que vivió este año la figura de Juan Guaidó, el actual presidente de la Asamblea Nacional venezolana, quien apoyado en tres artículos de la Constitución de su país se proclamó también presidente del Ejecutivo, desconociendo la legitimidad de Maduro, quien había ganado las elecciones del 2018 en un proceso electoral viciado y fraudulento. Guaidó cuenta con el apoyo y reconocimiento oficial de más de cincuenta naciones en el mundo, entre ellas la de Colombia.

La más reciente de estas estrategias mancomunadas por gobiernos de la región se dio el pasado 23 de septiembre en la trigésima Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores, que se realizó en Nueva York de forma paralela a la Asamblea General de la ONU.

Allí, los países que forman parte del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR), pactaron identificar y sancionar a dirigentes del chavismo en Venezuela vinculados con el lavado de activos, el tráfico ilegal de drogas, el terrorismo o las violaciones de derechos humanos. La decisión fue aprobada por 16 de los 19 Estados firmantes de este tratado. Una de las delegaciones que rechazó tal resolución fue la uruguaya; de hecho, al día siguiente, el canciller de ese país anunció su retiro del TIAR por considerar que abre la opción de una hipotética intervención armada en el futuro, algo que, por lo pronto, a pesar de las declaraciones altisonantes de algunos líderes, está muy lejos de ser una realidad.

Geopolítica mediante, se puede pensar bien y creer que estas medidas de presión al régimen de Maduro se toman para contrarrestar la brutal crisis que padecen los habitantes de Venezuela. Se puede pensar mal y creer que los intereses en juego son mucho más oscuros y tienen que ver con el Poder, en mayúscula, a escala planetaria, con los gobiernos de Rusia y Estados Unidos a la cabeza, como en los tiempos más conflictivos de la Guerra Fría. Se puede pensar que ambas opciones con verdaderas. O incluso que ninguna lo es. Pero algo resulta innegable: son estos millones de migrantes pobres, los mismos que huyen en busca de un futuro con menos hambre, como Marian Geraldine, su novia, sus hijos, familiares, amigos y vecinos, los que viven sin luz ni agua, quienes están determinando las decisiones que toman los cancilleres de los países donde están. Así no puedan ver más allá de lo que les falta.

Este texto fue publicado originalmente en la edición 395 de la revista Credencial. Octubre 2019.