Un cementerio, por lo general, ofrece más certezas que preguntas. Hay cruces, lápidas, muertos y todo es, o suele ser, muy tranquilo. Uno dice cementerio y piensa en nombres como «La voluntad de Dios», «Siempre juntos», «Jardines del cercado», «Sueño dorado» o «Vida eterna».

Mientras no estemos en la preproducción de una película de terror, nunca lo imaginaremos con truenos delante de un cielo gris, sino con ese sol de primavera que siempre envidian los folletos turísticos. El verde relucirá en el horizonte bajo una chispa de colores floreados y un rezo tenue, a manos juntas, que solloza por el recuerdo apacible del ser querido. Un cementerio es un espacio para el encuentro. Un cementerio es memoria. Un cementerio es el lugar donde descansan aquellos que ya no necesitan descansar, aunque lo hacen, según nuestras creencias, en paz.

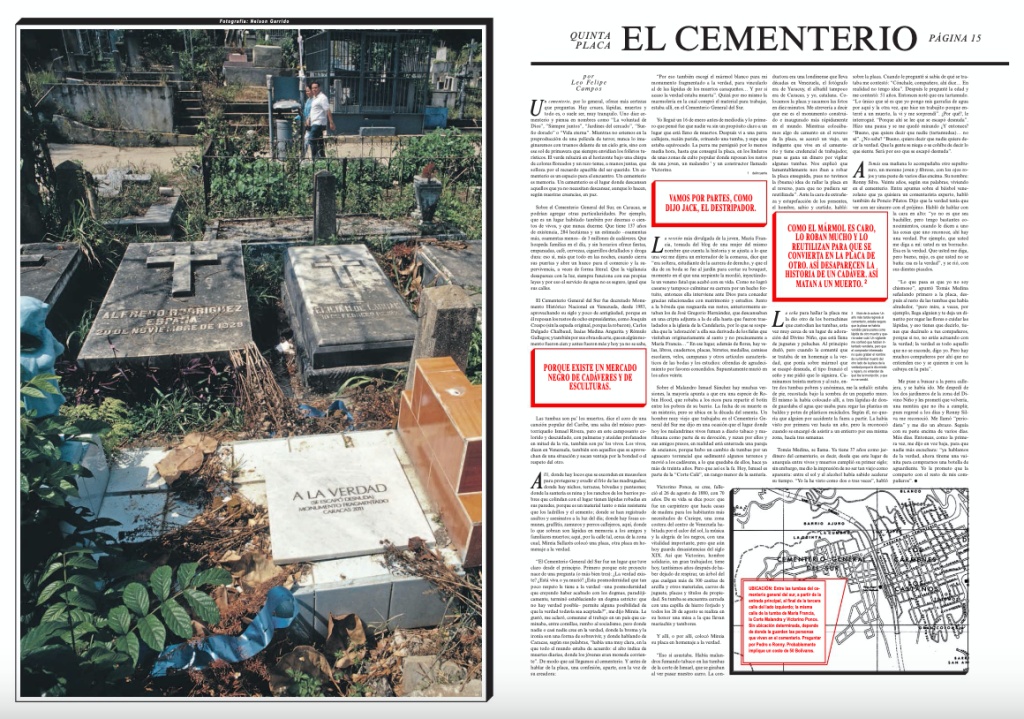

Sobre el Cementerio General del Sur, en Caracas, se podrían agregar otras particularidades. Por ejemplo, que es un lugar habitado también por decenas o cientos de vivos, y que nunca duerme. Que tiene 137 años de existencia, 284 hectáreas y un estimado —osamentas más, osamentas menos— de tres millones de cadáveres. Que hospeda familias en el día y, sin horarios, ofrece fiestas, empanadas, café, cervezas, cigarrillos detallados y droga dura: por lo general en las noches, cuando cierra sus puertas y abre un hueco para el comercio y la supervivencia, a veces de forma literal. Que la vigilancia desaparece con la luz, siempre funciona con sus propias leyes y, por eso, el servicio de agua no es seguro, igual que sus calles.

Desde 1983 y aprovechando su siglo y poco de antigüedad, el Cementerio General del Sur fue decretado Monumento Histórico Nacional en Venezuela. Son varias las razones: bajo sus tierras reposan los restos de ocho expresidentes, como Joaquín Crespo (sin la espada original, porque se la robaron), Carlos Delgado Chalbaud, Isaías Medina Angarita y Rómulo Gallegos. También están sus obras de arte, que en algún momento fueron cien y antes fueron más y hoy ya no se sabe, porque existe un mercado negro de cadáveres y de esculturas.

«Las tumbas son pa los muertos», dice el coro de una canción popular del Caribe, una salsa compuesta por el músico puertorriqueño Bobby Capó que inmortalizó otro coloso de su terruño, el gran Ismael Rivera, pero en este camposanto soleado y descuidado, con palmeras y ataúdes profanados en mitad de la vía, también son pa los vivos. Los vivos, dicen en Venezuela, son aquellos que se aprovechan de una situación y sacan ventaja por la bondad, la ingenuidad o el respeto del otro.

Allí, donde hay locos que se esconden en mausoleos para protegerse y evadir el frío de las madrugadas; donde hay nichos, terrazas, bóvedas y panteones; donde la santería es reina y los ranchos de los barrios pobres colindantes tienen lápidas robadas en sus paredes, porque es un material tanto o más resistente que los ladrillos y el cemento; donde se han registrado asaltos y asesinatos a la luz del día; donde hay fosas comunes, grafitis, aves de carroña y perros callejeros; aquí, donde lo que sobran son frases en memoria a los amigos y familiares fallecidos; aquí, por la calle tal, cerca de la zona cual, la artista Mireia Sallarès puso una placa, otra placa en homenaje a la verdad.

«El Cementerio General del Sur fue un lugar que tuve claro desde el principio. Primero porque este proyecto nace de una pregunta clave (o más bien tres): ¿La verdad existe? ¿Está viva o ya murió? ¿Esta posmodernidad que tan poco respeto le tiene a la verdad —una posmodernidad que creyendo haber acabado con los dogmas, paradójicamente, terminó estableciendo un dogma estricto: que no hay verdad posible— permite alguna posibilidad de que la verdad todavía sea aceptada?», me dijo Mireia.

Le hizo gracia, me aclaró, comenzar el trabajo en un país que caminaba, entre comillas, rumbo al socialismo, pero donde nadie o casi nadie cree en la verdad, donde la broma y la ironía son una forma de sobrevivir, y donde hablando de Caracas, según sus palabras, «había una muy clara, en la que todo el mundo estaba de acuerdo: el alto índice de muertes diarias, donde los jóvenes eran moneda corriente».

De modo que así llegamos al cementerio. Y antes de hablar de la placa, una confesión, aparte, con la voz de su creadora: «Por eso también escogí el mármol blanco para mi monumento fragmentado a la verdad, para vincularlo al de las lápidas de los muertos caraqueños… Y por si acaso la verdad estaba muerta». La marmolería en la cual compró el material para trabajar, estaba allí, en el Cementerio General del Sur.

No era la primera vez que visitaba este lugar. Llegué en esta ocasión un 16 de enero antes del mediodía y lo primero que pensé fue que nadie va sin un propósito claro a una zona que está llena de lápidas y cadáveres. Después vi a una perra callejera recién parida orinando una tumba y supe que estaba equivocado. La perra me persiguió por lo menos media hora, hasta que conseguí la placa, en los linderos de unas zonas de culto popular donde reposan los restos de una joven llamada María Francia, un delincuente llamado Ismael Sánchez y un constructor llamado Victorino Ponce.

Vamos por partes.

La versión más divulgada de la joven, María Francia, tomada del blog de una mujer del mismo nombre que cuenta la historia —y se ajusta con fidelidad al testimonio que, años atrás, me ofreciera un enterrador del lugar mientras yo investigaba para un reportaje—, dice que «era soltera, estudiante de la carrera de Derecho, y que el día de su boda se fue al jardín para cortar su bouquet. En ese momento una serpiente la mordió inyectándole un veneno fatal que acabó con su vida. Como no logró casarse y tampoco culminar su carrera por un hecho fortuito, entonces ella interviene ante Dios para conceder gracias relacionadas con el matrimonio y los estudios. Junto a la bóveda que resguarda sus restos, anteriormente estaban los de José Gregorio Hernández, que descansaban en una cripta adjunta a la de ella hasta que fueron trasladados a la iglesia de la Candelaria, por lo que se sospecha que la «adoración» a ella sea derivada de los fieles que visitaban originariamente al santo y no precisamente a María Francia…».

En ese espacio, además de flores, hay velas, libros, cuadernos, placas, birretes, medallas, camisas escolares, velos, campanas y otros artículos característicos de las bodas y los estudios: ofrendas de agradecimiento por favores concedidos. Supuestamente murió en los años veinte.

Sobre el delincuente, el Malandro Ismael Sánchez, hay muchas versiones, la mayoría apunta a que era una especie de Robin Hood que robaba a los ricos para repartir el botín entre los pobres de su barrio. La fecha de su muerte es un misterio, pero se supone que fue en los años sesenta.

Otro viejo enterrador que trabajó durante décadas en el Cementerio General del Sur me había revelado en una de mis visitas anteriores, que la tumba donde se supone que está sepultado este mítico delincuente, donde hoy los malandrines vivos fuman a diario tabaco y marihuana como parte de su devoción, y rezan por ellos y sus amigos presos, en realidad está enterrada una pareja de ancianos porque hubo que hacer un cambio debido a un aguacero torrencial que sedimentó algunos terrenos y movió a los cadáveres, a lo que quedaba de ellos, hacía ya más de treinta años.

Hoy, Ismael Sánchez, el Malandro Ismael, es parte de la llamada Corte Calé, un rango menor de la santería. Así es la fe.

Victorino Ponce, se cree, falleció el 26 de agosto de 1880, con 70 años. De su vida se dice poco: fue un carpintero que hacía casas de madera para los habitantes más necesitados de Curiepe, una zona costera del centro de Venezuela habitada por el calor del sol, la música y la alegría de los negros, con una vitalidad importante, pero que aún hoy guarda desasistencias del siglo XIX.

Así que Victorino, hombre solidario, un gran trabajador, tiene hoy, tantísimos años después de haber dejado de respirar, un árbol del que guindan más de 300 casitas de arcilla y otros materiales, carros de juguete, placas y títulos de propiedad. Su tumba se encuentra cerrada con una capilla de hierro forjado y todos los 26 de agosto se realiza en su honor una misa a la que llevan mariachis y tambores.

Y allí, o por allí, colocó Mireia Sallarès su placa en homenaje a la verdad.

«Eso sí asustaba. Había malandros fumando tabaco en las tumbas de la corte de Ismael, que se giraban al ver pasar nuestro carro. La conductora era una londinense que lleva décadas en Venezuela, el fotógrafo era de Yaracuy, el albañil tampoco era de Caracas, y yo, catalana. Colocamos la placa y sacamos las fotos en diez minutos. Me atrevería a decir que ese es el monumento construido e inaugurado más rápidamente en el mundo», cuenta la artista.

Mientras le ponía cemento al reverso de su placa, se le acercó un viejo, un indigente que vive en el cementerio y tiene credencial de trabajador, alguien que obtiene dinero por vigilar algunas tumbas: «Nos explicó que lamentablemente nos iban a robar la placa enseguida, pues no tuvimos la (buena) idea de rallarla en el reverso, para que no pudiera ser reutilizada». Ante la cara de extrañeza y estupefacción de los presentes, el hombre, sabio y curtido, habló: como el mármol es caro, lo roban mucho y lo reutilizan para que se convierta en la placa de otro. Así desaparecen la historia de un cadáver. Así matan a un muerto.

La seña para hallar la placa me la dio otro de los borrachines que custodian las tumbas, esta vez muy cerca de un lugar de adoración del Divino Niño, que está lleno de juguetes y peluches. Al principio dudó, pero cuando le comenté que se trataba de un homenaje a la verdad, que ponía sobre mármol que se escapó desnuda, el tipo frunció el ceño y pidió que lo siguiera.

Caminamos unos treinta metros y entre dos tumbas pobres y anónimas, la señaló: estaba de pie, recostada bajo la sombra de un pequeño muro. Él mismo la había colocado allí, a tres lápidas de donde guardaba el agua que usaba para regar las plantas en baldes y potes de plástico reciclados. Según él, no quería que alguien por accidente la fuera a partir. La había visto por primera vez hacía un año, pero la reconoció cuando se encargó de asistir a un entierro por esa misma zona, hacía tres semanas.

Tomás Medina, se llama el hombre. Ya tiene 37 años trabajando como jardinero en el cementerio, es decir, desde que este lugar de anarquía entre vivos y muertos cumplió su primer siglo; sin embargo, me dio la impresión de no ser tan viejo como aparenta: entre el sol y el alcohol había sabido acelerar su tiempo.

«Yo la he visto como dos o tres veces», habló sobre la placa. Cuando le pregunté si sabía de qué se trataba me contestó: «Cónchale, compañero, ahí dice… En realidad no tengo idea». Después le pregunté la edad y contestó: 51 años. Es tartamudo. «Lo único que sé es que yo pongo mis garrafas de agua por aquí y la otra vez, que hice un trabajito porque enterré a un muerto, la vi y me sorprendí».

¿Por qué?, le interrogué. «Porque ahí se lee que se escapó desnuda». Hizo una pausa y se me quedó mirando. ¿Y entonces? «Bueno, que quiere decir que nadie (tartamudea)… no sé». ¿No sabe? «Bueno, quiere decir que nadie quiere decir la verdad. Que la gente se niega o se cohíbe de decir lo que siente. Será por eso que se escapó desnuda».

A Tomás esa mañana lo acompañaba otro sepulturero, un moreno joven y fibroso, con los ojos rojos y una peste de varios días encima. Su nombre: Ronny Silva. Veinte años viviendo en el cementerio según su cuenta. Entre apuntes sobre el beisbol venezolano que ya quisiera un comentarista experto, habló también de Poncio Pilatos. Dijo que la verdad tenía que ver con ser sincero con el prójimo. Habló de hablar con la cara en alto: «Yo no es que sea bachiller, pero tengo bastantes conocimientos, cuando le dicen a uno las cosas que uno reconoce, ahí hay una verdad. Por ejemplo, que usted me diga a mí: «usted es un borracho». Esa es la verdad. Que usted me diga, «pero bueno, mijo, es que usted no se baña»: esa es la verdad», rio con sus dientes picados.

«Lo que pasa es que yo no soy chismoso, pero mire, a veces, por ejemplo, llega alguien y te deja un dinerito por regar las flores o cuidar las lápidas —apuntó Tomás Medina señalando primero la placa, después el resto de las tumbas que había alrededor— y eso tienes que decirlo, tienes que decírselo a tus compañeros, porque si no, no estás actuando con la verdad; la verdad es todo aquello que no se esconde, digo yo. Pero hay muchos compañeros por ahí que no entienden eso y se quieren ir con la cabuya en la pata».

Después de un silencio me puse a buscar a la perra callejera. Se había ido. Me despedí de los dos jardineros de la zona del Divino Niño y les prometí que volvería. Cuando regresé, a los pocos días, Ronny Silva me reconoció. Me llamó «periodista» y me dio un abrazo. Seguía con su peste encima de varios días. Más días. Entonces, como la primera vez, me dijo en voz baja, para que nadie más escuchara: «Ya hablamos de la verdad, compa, ahora tíreme una vainita para comprarnos una botella de aguardiente. Yo le prometo que la comparto con el resto de mis compañeros».

— . —

Esta crónica fue escrita en el año 2012 para la obra fragmentaria «Se escapó desnuda. Un proyecto sobre la verdad, 2011-2012», de la artista catalana Mireia Sallarès, una mujer genio fuera de la lámpara.

También fue seleccionada junto a otros trabajos periodísticos para formar parte de la antología «70 años de crónicas en Venezuela», libro editado por Banesco y Cyngular.